気になる後遺症は?

延髄梗塞発症後、11月後半の連休明けから、怒涛のリハビリ訓練が始まった。

延髄梗塞という梗塞部位の特徴から優先して介入していただいたのは以下の3点。いずれにしても血圧の安定、呼吸状態の安定を観察しながらである。

1.嚥下訓練

2.歩行訓練

3.巧緻訓練(左運動失調・右知覚異常)

改訂水飲みテスト

3mLの冷水を嚥下させ、誤嚥の有無を判定するテスト。

改訂水飲みテストは、口腔内に水を入れる際に、咽頭に直接流れこむのを防ぐため、舌背には注がずに必ず口腔底に水を入れてから嚥下させる。1点~5点の5段階で評価を行う。(3点以下の場合は、問題有りとなる)

【評価基準】

1点:嚥下なし、むせるand/or 呼吸変化(呼吸切迫)を伴う

2点:嚥下あり、呼吸変化(呼吸切迫)を伴う

3点:嚥下あり、呼吸良好、むせるand/or 湿性嗄声を伴う

4点:嚥下あり、呼吸良好、むせ、湿性嗄声なし

5点:4点に加え、反復嚥下(空嚥下)が30秒以内に2回以上可能

私の場合は「5点!」。むせも呼吸状態の変化もなかった。カーテン徴候はないとのことだった。入院当初の嚥下障害は明らかに改善傾向にあった。ただ、この時点で、コップの水を飲み干すということは「怖さ」を感じた。それは、頸部を後屈して飲水すると水が気管に入るような感覚に襲われるのだ。しっかりと姿勢を整えてゆっくりと流し込むことが何とか胃に入っていったと感じた。

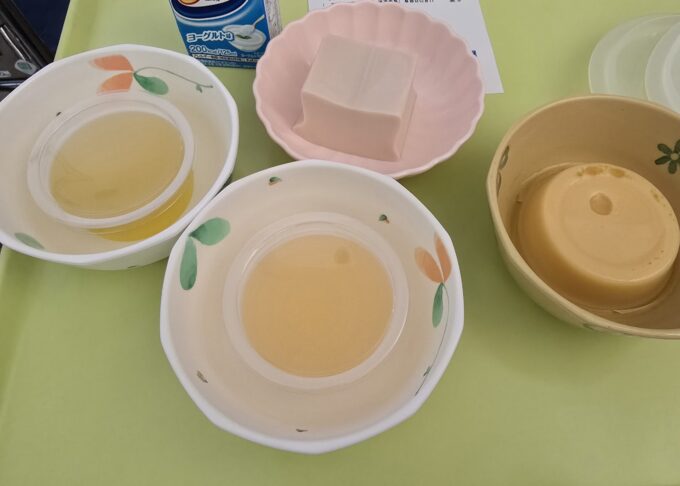

ここで、主治医とSTさんの協議の末、経鼻経管栄養のチューブを抜いてもらえることになった。そこからは、ゼリー状のものから、ミキサーでつぶされたもの、刻んだ食材にとろみのついたものとステップアップしていくことができた。

お茶にとろみがついている安心感、お米をミキサーですりつぶされお米の甘みが際立っている喜び。8日間の絶食が与えてくれた「食」への感謝や幸福、喜びだった。

歩行訓練開始!

リハビリ室での歩行訓練が始まった。平行棒を使った歩行。足底の感覚の左右差が生じているものの歩行をするうえで、特に気にならなかった。もっと歩けそうな気がする。平行棒なしで、PTさん同行で平らな床を1周した。右足が蹴躓いた。「危ない!」。まだまだ歩くことに集中し、つま先が上がっていることを意識して歩かなければ!!ということが分かった。

二日目からは、歩行訓練、階段昇降。3日目は外に出て歩く。病棟の中でも、歩行器での移動となった。血圧の変動はなかった。

巧緻訓練

入院生活で巧緻機能障害を感じたことはなかった。ただバレー徴候、指鼻テスト、膝踵テストでは、左側に軽度の運動失調があったが改善傾向にあった。

爪切りも自分で両方の手足の爪を切ることができた。

家に帰って、何に困るだろうか?ジャガイモの皮をむく、お風呂の排水溝の掃除をする、洗濯物を干す、仏壇に線香を供える・・・・どれもできそうである。パソコンも問題ない。

巧緻障害ではないのだが、入院中に発見した「これは危ない!」と感じたことは、シャワー浴だった。シャワーの湯の温度を無意識に右手で行っていた。「あ、まだぬるいな」と思い、湯の温度を上げようとしたら既に41℃に設定されていた。「そうだ!私の右手は知覚異常があったのだ」と思い、左手で温度を確認した。十分に温かかった。今後も気を付けないといけない出来事だった。

何事も、目で確認することを習慣化していく必要性を感じた。

今後、私自身、入院中に気を付けて取り組んでいくこと

この入院を最短コースで終えるために最も重要なのは、合併症や二次的障害を起こさないことである。現在の治療に加え、私自身が集中して取り組んでいるのは、下記の通り。

- 血圧コントロール(内服管理)

- 頭痛(解離性頭痛)の管理

- 誤嚥予防

- 転倒予防

誤嚥予防について

誤嚥は「食事」の誤嚥を防ぐだけでなく、“唾液の誤嚥(不顕性誤嚥)”を防ぐことが最重要である。延髄梗塞の場合、嚥下反射が落ちているため、唾液が気管に流れ込むだけで誤嚥性肺炎のリスクが高くなる。

そのため私が意識して取り組んでいるのは次の3点

① 口腔内の清潔保持(必須)

ICUにいたときから感じていたが、病院内は非常に乾燥しており、さらに絶食期間が続くと唾液分泌は強く低下している。唾液が減ると、口腔内の自浄作用が低下し細菌が繁殖しやすくなり、誤嚥した際のリスクがあがる。

- こまめな口腔ケア(スポンジブラシ+含嗽)

- 口腔粘膜の保湿(リップ・保湿剤・マウスジェルの活用)

- 舌苔の軽度除去

を1日数回行い、口腔内を清潔に保つよう努めている。

② 唾液の意識的嚥下

反射が弱いため、「気付いたら飲み込む」のではなく、自分で嚥下のタイミングを作る=嚥下の意識化を行った。

- 30分〜1時間ごとに“飲み込む”練習

- 頭部を軽く前屈させた“誤嚥しにくい姿勢”で行う

STさんから紹介してもらったマウスジェル。口腔内の乾燥を予防できた!

■ 転倒予防について

延髄梗塞に伴う左側小脳性失調と、右側の感覚障害があるため、転倒のリスクは高いと自覚している。

立ち上がる前の深呼吸と感覚チェックとして、

- ふらつき

- 頭痛の変動

- 足裏の感覚

を確認してから動作に移るようにする。

急性期を脱したとはいえ、延髄梗塞は油断できない。誤嚥性肺炎と転倒は、退院時期を大幅に遅らせる最大の要因であり、徹底的に防ぐことが“最短回復の鍵”である。

患者として体験してみると、ひとつひとつの予防行動がどれほど重要かを身に染みて感じている。

これからもリハビリを積み重ねて、少しずつ前へ進んでいく所存である。